Enquête

Radioscopie des inondations 2022 dans la région de Zinder :

De la catastrophe naturelle aux responsabilités humaines :

Par : AMMA Moussa

Zinder, le 17 Juillet 2022. Ce jour, des pluies torrentielles s’abattent sur la ville et sur une grande partie de la région pendant presque toute la journée. Plus de 6000 personnes passent une partie de la nuit hors de chez eux selon un décompte de la protection civile. Les hauteurs relevées sont aussi exceptionnelles : plus de 200mm dans certaines localités. Un événement assez rare voire exceptionnel. Plusieurs villages et quartiers se trouvent inondés, des maisons effondrées et des champs de culture totalement dévastés ! Ces scènes sont malheureusement fréquentes ces dernières années, elles rappellent celles qu’on a déjà observées en 2020 suite au débordement des rives du fleuve Niger.

Pourquoi les inondations sont-elles devenues régulières ? Comment expliquer qu’elles affectent toujours beaucoup plus de personnes bouleversant ainsi l’équilibre déjà fragile des familles vulnérables ?

Radioscopie d’une catastrophe naturelle qui fait chaque année des milliers des victimes !

Un bilan humain de plus en plus lourd!

Au Niger, chaque saison hivernale est désormais synonyme de dégâts, des pertes d’homme, d’animaux et des cultures. Une étude pluridisciplinaire réalisée dans le cadre du projet d’adaptation au changement climatique (ANADIA2), à travers les huit régions du Niger, montre que le nombre de personnes et des localités touchées par les inondations connait une augmentation non linéaire ces deux dernières décennies avec des pics enregistrés en 2012 et 2020. Si on ajoute le bilan d’inondations de deux dernières années à celles collectées à partir de la base des données sur les inondations au Niger (BDINA), les inondations ont touché près de 3,7 millions de personnes au cours de la période 1998-2022. Cela signifie qu’en moyenne, plus de 14 000 nouvelles personnes s’ajoutent chaque année. La répartition spatiale de ces victimes, indique que malgré leurs spécificités géographiques et géomorphologiques, aucune des huit (8) régions du Niger n’est épargnée. Cette année, plus d’une personne sur cent a été affectée par les inondations à l’échelle nationale, soit 327.343 sinistrés selon la protection civile, avec pour la première fois le chiffre record de 195 personnes mortes par noyade ou par effondrement.

Zinder : Région la plus touchée par les inondations en 2022

D’habitude les inondations surviennent suite au débordement des grands cours d’eau (Le Fleuve Niger et ses affluents comme le Dallol Bosso et le Dallol Foga dans les régions de l’Ouest ou la Koumadougou dans la région de Diffa). Pourtant cette année c’est la région de Zinder qui a enregistré le plus grand nombre des victimes, plus que les régions du fleuve (Dosso, Niamey et Tillabéry) et celle du Lac (Diffa). La région a enregistré au total 88.794 sinistrés, 12129 maisons effondrées et 64 décès selon la protection civile. Les zones les plus touchées sont la ville de Zinder, Gaffati et Hamdara. Cela prouve que les facteurs qui expliquent la survenue des inondations sont variables d’une région à l’autre et que la présence d’un cours d’eau ne constitue pas toujours le facteur le plus déterminant.

Des pluies diluviennes à intervalle réduit !

Les inondations de cette année s’expliquent d’abord par la pluie diluvienne qui a réveillé les populations de la région la nuit du 16 au 17 Juillet. Les hauteurs enregistrées ce jour varient entre 70 et 262 mm selon les localités. « C’est une pluie qui a commencé vers 4h du matin et s’est arrêtée aux environs de 17h ». rapporte le maire de la commune rurale de Hamdara (commune située à environ 70km à l’Est de la ville de Zinder où on a enregistré 262 mm). Pour lui, l’ampleur des dégâts est liée à deux facteurs importants « Il y’a l’intensité et aussi le temps que ça a pris(…), une pluie qui a passé presque huit heures de temps et il pleuvait fortement. Heureusement que c’était le jour, les gens ont pu secourir les voisins. C’est cela qui a atténué un peu la souffrance ». Selon le maire et quelques habitants que nous avons interrogé, des telles pluies n’ont pas été enregistrées depuis au moins trente ans. « Toutes les inondations qu’on observe sont des inondations qui sont directement liées à l’occurrence des évènements pluvieux » observe Dr Malam Moussa, le géographe et enseignant chercheur à l’université de Zinder. Le graphique suivant donne l’évolution de la pluviométrie dans la région de Zinder de 1906 à 2017.

On voit à travers ce graphique qu’en verité les données statistiques de la pluviométrie au Niger, montrent qu’on n’a jamais atteint un tel cumul en seule pluie depuis l’installation des premiers pluviomètres au Niger (1906). Statistiquement, pour retrouver cela, il faudra attendre 300 ans précise le géographe. Il y’a donc à ce niveau un changement du comportement de la pluie. « Ce qu’on constate aujourd’hui, on n’est pas à la phase de sécheresse, mais on n’a pas encore retrouvé le cumul pluviométrique qu’on connaissait avant » explique Malam Moussa.

A titre illustratif, le rapport de la direction régionale de l’agriculture de Zinder indique que les cumuls pluviométriques enregistrés cette année varient entre 267mm (à Sabon Kafi) et 906mm (à Hamdara), soit une moyenne de 586mm pour les deux extrêmes. La durée de la saison est comprise entre 16 jours (à Kwaya et Bangaya) et 43 jours (à Dan Fountoua), soit 30 jours pour la moyenne des deux extrêmes. Ainsi 64% de postes pluviométriques sont excédentaires à plus de 50mm. Mais ce qui fait problème, ce n’est pas tant l’excédent de pluie mais plutôt sa distribution temporaire fait remarquer Dr Malam Moussa « la quantité est à peu près la même mais le nombre d’évènements n’est pas le même. C’est pour cela qu’aujourd’hui les pluies sont de plus en plus grosses. Quand elles viennent, il pleut 60 à 70 mm ». En résumé cela se traduit par les grosses hauteurs qui se déversent en peu de temps et donc des saisons de pluie de plus en plus courte mais abondamment pluvieuses. Le cas de Hamdara est donc à lui seul indicatif de ce changement car la hauteur enregistrée en seul évènement équivaut au cumul pluviométrique annuel d’autres localités comme celui de Sabon Kafi évoqué plus haut. Le changement climatique serait ainsi à l’origine de ce nouveau comportement de la pluie, « avec les sècheresses qu’on a connues, il y’a eu beaucoup des études qui ont montré que l’arrivée de la mousson, puisque c’est elle qui nous amène la pluie, a connu des modifications et des perturbations » explique le géographe Malam Moussa.

Des champs inondés et des terres surexploitées !

L’engloutissement des champs et des greniers constitue malheureusement une autre réalité des inondations, « on a pratiquement pas récolté grand-chose, les cultures ne sont pas mures et elles sont déjà inondées », regrette Moutari Elh Garba, grand cultivateur de la commune de Gaffati située à 14km à l’Est de la ville de Zinder, « on vient juste de finir le désherbage et l’eau a envahi nos champs » s’exclame Abida Ibrahim une autre cultivatrice du même village, « On a tout perdu, nous voulons qu’on nous assiste en abri, vivre et couverture » dit Haoua sinistrée du village de Hamdara.

La situation de ces paysans révèle cet aspect contrastant. Au même titre que la sécheresse, les inondations sont aussi source de déficit céréalier du fait de pertes des réserves vivrières contenues dans les greniers inondés mais aussi celle des nouvelles cultures englouties par les eaux. A titre illustratif, la protection civile rapporte que cette année, 561 hectares de cultures ont été inondés dans la région de Zinder. Cela a engendré un besoin céréalier estimé 1213 tonnes. Plus de 15% de ces besoins n’ont pas été couverts malgré l’appui de la mairie, du gouvernement et autres partenaires.

Pour le chercheur Dr Malam Moussa, en dehors des raisons climatiques citées plus haut, les activités humaines ont aussi contribué à cette situation. « Avec l’augmentation de la population, il y’ a de moins en moins de jachère or la jachère c’est un des facteurs qui fait en sorte que un sol qui est fatigué comme on dit localement puisse se régénérer avec le temps. Mais aujourd’hui on n’a pas la possibilité de laisser les champs se reposer parce que le champ en lui-même ne vous est pas suffisant ». En plus de cela, on peut aussi ajouter le déboisement « Il y’a de moins en moins de la végétation (…). Quand vous prenez un terrain qui est boisé et un terrain qui n’est pas boisé, les conséquences ne sont pas qu’une question d’humidité ou de température. Parce que y’a un lien entre l’abondance de la végétation et l’occurrence de la précipitation mais aussi il y’a un lien entre l’abondance de végétation et la variation des températures puisque ce sont des systèmes qui sont dynamiques ». souligne-t-il.

Pauvreté, urbanisation anarchique et Occupation des zones à risque

L’occupation des zones inondables en milieu rural comme urbain, constitue en vérité le facteur humain le plus aggravant dans la survenue d’inondation, pour le cas de Hamdara, le maire Oumarou Nouhou estime que c’est l’emplacement du village même qui pose problème « c’est un village qui est placé sous les pieds d’une colline et sur un terrain accidenté, l’eau qui vient de la colline traverse le village avant de se déverser dans la marre, en passant elle transporte des cailloux et du sable et avec la force de la pente, elle emporte tout ce qui est devant elle ».

Il y’a donc à ce niveau une occupation des zones à risque. Ce problème se pose aussi dans les centres urbains. L’occupation anarchique des lits de cours d’eau a joué un rôle important dans la survenue des inondations dans la ville de Zinder cette année. « Ce sont les habitants de ce même quartier qui se sont permis de construire sur des ravins et ce n’est pas la mairie qui vend ça, ce sont les gens du quartier parce que c’est une zone non lotie », déplore sylvain, sinistré de Garin Liman. Ce quartier situé au 4eme arrondissement dans la partie nord de la ville de Zinder est en réalité un ancien village, il est aujourd’hui au cœur du système d’évacuation des eaux pluviales de la ville. Avec l’expansion urbaine, les habitants sont venus construire de façon anarchique obstruant partiellement le principal canal d’évacuation. Au total, la ville de Zinder comptait en 2005, 181mares selon une étude de la direction régionale de l’environnement. Malheureusement, la plupart d’entre-elles sont aujourd’hui occupées. Pourtant, elles jouent un rôle important dans le système d’évacuation des eaux pluie précise le géographe Dr Malam Moussa « Quand vous prenez la majorité de ces mares, elles se communiquent entre-elles. Quand l’une se remplit, il y’a un conduit qui va amener le surplus vers une autre mare, ainsi de suite…Toutes les eaux se communiquent jusqu’à la sortie vers Gafati. Mais le problème maintenant quand une mare se remplit et qu’elle déborde pour conduire vers une autre marre, elle vient trouvée que la mare n’existe pas ou qu’elle a été en grande partie occupé par des habitations, forcément, l’eau dans tous les cas il connait son chemin ». On voit donc à ce niveau que la responsabilité de la municipalité et celles des populations sont aussi engagées. Abdourahaman Souley, menuisier métallique et sinistré du quartier Garin Liman interpelle « Nous demandons à la mairie et au gouvernement de prendre leurs responsabilités, il y’a des gens qui ont construit une mosquée et une école coranique sur le lit de la rivière et sur une partie des caniveaux d’évacuation d’eau à l’entrée de Garin liman ».

Le 25 Juillet 2022, lors d’une visite officielle aux sinistrés de Garin Liman, le président du conseil de ville de Zinder, Abdoul Rahim Balarabé a annoncé une vaste opération de déguerpissement de toutes les habitations anarchiquement construites sur les zones à risque. «Je lance un appel, pour que tout celui qui se trouve effectivement dans cette situation-là de prendre rapidement les dispositions qui s’imposent. Quant à nous, au niveau de Garin Liman déjà, nous avons identifié les ouvrages qui constituent un obstacle pour le passage des eaux, nous allons prendre nos responsabilités ».A la date où nous publions cet article, la mairie centrale n’a pas encore pris ses responsabilités. Toutes nos tentatives pour joindre le président du conseil sur le sujet, n’ont pas abouti. En vérité, cette occupation anarchique des zones inondable s’explique aussi par d’autres facteurs plus sociaux comme la pression démographique, la vulnérabilité des ménages ou encore l’incivisme de certains citoyens, selon Dr Abdou Harou, urbaniste à l’université André Salifou de Zinder « Depuis un certain temps, les villes connaissent une forte croissance tant sur le plan démographique que sur le plan spatiale, cela crée un besoin important en terme de logements et cela amène les populations et surtout les citadins démunis à occuper des sites inondables. Du fait qu’une grande partie des populations n’a pas conscience des risques, il arrive aussi que les populations rejettent leurs déchets dans les caniveaux qui sont construits le plus souvent à ciel ouvert ». En plus de l’inadaptation des habitations construites en matériaux fragile (soit en argile ou banco), il y’a aussi en amont de ce problème, la faiblesse ou l’inexistence de politiques d’urbanisation. conclut Abdou Harou « il y’a une faible maitrise du foncier urbain par les collectivités (…) il y’a parfois des occupations ou des lotissements anarchiques qui ne tiennent pas compte de la nature du sol. Normalement un site inondable, ne doit pas être affecté pour aux résidences, ce sont des espaces qui doivent être aménagé pour des espaces verts parce que les populations en ont besoin mais pas pour permettre aux gens de s’installer. Il y’a aussi cet aspect de faible maitrise du foncier urbain mais aussi du fait que les collectivités n’ont pas suffisamment des moyens, cela fait que les collectivités ont une faible capacité d’intervention ».

On voit en définitive que les responsabilités sont aussi naturelles qu’humaines et tous les dispositifs d’alertes et de prévention mis en place par les autorités à travers notamment le ministère de l’action humanitaire, n’arrivent pas jusqu’ici à réduire significativement l’impact de ces inondations du fait justement de tous les facteurs que nous avions souligné plus haut.

Cette enquête a été réalisée par Moussa Amma, suite à l’atelier de Renforcement des capacités des 12 journalistes Nigériens sur les nouvelles approches d’investigations environnementales basée sur des données sensibles au changement climatique organisé au Niger par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) dans le cadre du projet ‘’Open climate reporting initiative’’(OCRI).

Enquête

Migration des femmes africaines d’Agadez vers l’Europe : L’espoir d’une vie paisible brisé en fantasme !

Vaste pays de l’Afrique de l’Ouest, le Niger couvre une superficie de 1.267. 000 km2 dont 2/3 est désertique. Ces dernières années, la question de la migration notamment irrégulière est l’un des défis auxquels le pays est confronté. En effet, le Niger est à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de la migration. Le pays partage 5.697 kilomètres de frontières avec ses six voisins dont l’Algérie et la Libye, le plaçant ainsi au centre des mouvements migratoires de l’Afrique surtout de l’ouest et du centre.

photo Dr (une vue des migrants abandonnés dans le désert)

La région d’Agadez située dans le Nord Sud du pays est la capitale cosmopolite où tout candidat à la migration est obligé de séjourner. Selon les données publiées par l’organisation internationale pour les migrations (OIM), entre 2016 et janvier 2025, le Niger a enregistré un nombre total des migrants (entrant et sortant) de l’ordre de 7. 683. 863 personnes. Pour la seule période de janvier 2025, 160.989 migrants sont sortis du pays tandis que 115.175 migrants sont rentrés.

Cependant, au cours de leur aventure souvent périlleuse, les candidats à la migration sont confrontés à d’énormes obstacles. Entre abandon dans le désert du Sahara, torture et humiliation par les passeurs, beaucoup sont arrêtés, emprisonnés dans les centres de rétention en Algérie ou en Lybie avant d’être expulsés dans le désert à la frontière avec le Niger. Parmi eux, on trouve des femmes, des filles et des enfants mineurs nigériennes et aussi des autres nationalités africaines. Ces migrantes subissent d’énormes difficultés comme les violences sexuelles et basées sur le genre, les abus et exploitation et la traite des personnes. Pourtant, la protection des droits humains surtout des migrantes doit être une préoccupation pour les Etats.

Si certains migrants ont fui la pauvreté ambiante, le chômage pour chercher une vie meilleure et une opportunité d’emploi notamment en Europe, d’autres pourtant quittent leurs pays d’origine à cause des conflits et des instabilités politiques. Dans la plupart de cas, les récits de ces migrants notamment les femmes, les filles et les mineurs ne sont toujours pas racontés et ou déformés de leurs réalités. D’où la nécessité de donner la parole à ces braves femmes qui bataillent pour mener une vie paisible.

Malgré les périls : L’idéal c’est l’arrivée à destination !

Agadez, la capitale de l’Aïr est une veille ville historique où depuis des années, les migrants, les réfugiés et même les demandeurs d’asile en transit soit en partance pour l’Europe, soit au retour après leur refoulement cohabitent ensemble avec la population locale. Issus de plusieurs nationalités, chaque femme migrante à son propre vécu. Si certaines connaissent les risques et se sont préparées et déterminer à rejoindre l’Europe via la Lybie ou l’Algérie au prix de leurs vies, d’autres en revanche se sont inspirés des histoires des succès racontées des autres migrantes surtout les investissements réalisés au pays d’origine pour entreprendre le voyage.

Photo Dr ( migrants secourus par les fds)

Rencontré dans un ghetto, une maison où la plupart des migrants en transit séjournent avec la bénédiction des passeurs, Amélia est une femme d’origine ghanéenne. A peine la trentaine révolue, elle a quitté son pays d’origine, traversant les frontières terrestres des autres pays jusqu’à Agadez au Niger. Les multiples procédures en cours de route ne l’ont pas découragé de poursuivre son rêve : « J’ai longtemps rêvé d’aller vivre en Europe pour tenter ma chance. Je connais beaucoup de ghanéens qui ont réussi dans la migration. Pourquoi dois-je m’empêcher alors que tout est possible dans la vie. Il faut simplement avoir un objectif et se donner tous les moyens de l’atteindre. Déjà en cours de route, j’ai suivi pas mal de problèmes surtout les raquettes ». A la question de savoir si elle est au courant du calvaire et autres altercations au cours du voyage surtout dans les pays magrébins, Amélia répond : « certes, il y a des soucis partout et le plus souvent ce sont ces problèmes au quotidien qui poussent beaucoup des africains à quitter et à s’aventurer dans la migration. Tout de même, certains arrivent à traverser et à réussir en Europe ».

Tout comme Amélia, Gloria est une jeune fille nigériane qui attend le convoi pour le voyage. « Je n’ai aucune idée de la route. Ce sont mes contacts qui m’ont mise en relation avec les passeurs d’Agadez. Ils sont censés m’amené en terre algérienne et pour le moment j’attends. ». Pour son premier voyager sur l’Algérie, elle fonde beaucoup espoir : « C’est vraiment un rêve. Avant le covid 19, on avait planifié de partir mais la pandémie a chamboulé notre programme. Depuis 2023, avec la reprise des activités sans risque des passeurs, mes contacts m’ont encouragé à les rejoindre. Ça fait dix jours que je suis à Agadez et espère qu’on va bientôt partir ». Es-tu au courant que lors du voyage ou sur place en Algérie, les femmes subissent des violences y compris sexuelles ? Elle me répond : « Celui qui décide d’entreprendre ce genre d’aventure doit s’attendre à tout y compris la mort. Pour moi, ce voyage ne se prépare pas en un seul jour. Il peut y avoir des difficultés mais l’essentiel c’est aller à destination ».

Si les rêves de Amélia et Gloria, c’est d’aller jusqu’en Europe, l’aventure de la nigérienne Aichatou Issa s’arrête en Algérie : « Nous partons en Algérie pratiquer la mendicité, si vous partez avec des enfants, vous avez la chance de gagner beaucoup d’argent parce que les arabes donnent de l’aumône ». Savez-vous que le voyage est risqué et que vous pouvez perdre votre vie ? « Beaucoup ont perdu la vie dans le désert et même sur place en Algérie. Mais bon, il faut trouver le moyen de vivre. Malgré les difficultés, beaucoup de mes connaissances se sont réalisés dans les zones de Tahoua et Zinder. A chacun son destin et sa chance ». Comment le fonds sont mobilisés ? Aichatou réplique : « tout dépend de la personne. Certaines sont soutenues au niveau de la famille, d’autres vendent leurs biens, et il y a celles qui exercent des petites activités y compris la mendicité à Arlit ou à Agadez pour mobiliser l’argent ».

Vivre dans l’humiliation : le quotidien des migrants en Lybie et en Algérie !

En Algérie comme en Lybie, les migrants africains sont exposés à toute humiliation. S.Htémoigne que :« les femmes travaillent dans des maisons en tant qu’aide-ménagère ou garde enfant. Comme vous êtes à leurs services et qu’ils sont les maitres, beaucoup abusent parce que vous n’avez pas le droit de parler ou disons de contester quoi que ça soit. En dehors de la violence psychologique, le plus souvent, les femmes sont forcées sexuellement ». Une pratique abusive dénoncée par le président de l’ONG JMED Hamidou Nanou Nabara « ces pays maghrébins malgré un certain nombre d’engagements internationaux et même l’adoption de la convention relative aux droits des migrants, sur le terrain, on se rend compte qu’ils ne respectent pas du tout les engagements et font des migrants des objets de manipulation pour leurs partenaires ».

Photo Dr ( migrants assistés par les agents de l’ONG Karkara)

Pire, les femmes, les filles et les mineurs ne sont pas épargnés dans les violences. A.I en est une victime de ces transgressions « En Lybie, il n’y a aucun respect de l’être humain. Torture, abus sexuels, vols…le plus grand risque est que lors de votre détention, ils prennent tous vos biens et puis ils vous forcent à appeler la famille afin de pays la rançon. Beaucoup sont victimes de rançonnage ».

Pour Abdoul Aziz Chégou, responsable de la JNSDD Aikin Kasa, Coordonnateur de Alarme Phone Sahara, la plupart sont arrêtés lors des enlèvements sur le terrain ou leurs lieux de travail : « A l’issue de rafles, les économies sont arrachées en même temps que les objets de valeur tels que des vêtements, des appareils électroniques, des articles de valeur, etc. pour le seul fait d’avoir mis pieds dans un territoire dont la personne n’est pas originaire. Ces genres de traitement à la limite trop subjectifs sont à n’en point douter contraires aux principes de respect de droits humains contenus dans des instruments juridiques de portées nationale, sous régionale et même mondiale. Cela donne la sensation de chair de poule à toute personne dotée de bon sens et renvoie à des souvenirs amers remontant à des époques à jamais révolues ». Pour lui de tout temps, l’être humain a voyagé et cela ne doit pas être une contrainte : « Il suffit juste de parcourir des documents d’histoire pour se rendre compte qu’il y a quelques décennies de cela le plus gros des mouvements d’êtres humains se faisaient des autres continents vers l’Afrique ou de la partie septentrionale du continent africain vers le sud. Aujourd’hui, il est aberrant que ce soit une population composée majoritairement de jeunes, d’adolescents et d’enfants qui subissent le poids du racisme et de la maltraitance sous diverses formes comme si les autochtones de ces pays ne voyagent pas au-delà de leurs frontières nationales. Quoi que l’on dise, le déplacement de l’être humain sur la terre date de millions d’années. L’Homme a depuis son apparition sur terre eu les faveurs de se mouvoir par l’usage de ses membres dont il a été doté, à dos d’animaux ou grâce au progrès techniques et technologiques que ce soit sur terre, en mer ou dans l’espace. Quel qu’en soit le reproche que l’on puisse faire à un être humain, la violation de ses droits doit être bannie ».

Le refoulement des migrants brise l’aventure des migrants !

Malgré l’accord bilatéral entre le Niger et certains pays comme l’Algérie, ce pays continu de refouler les migrants ouest africains vers la frontière avec le Niger. « Dans ma vie, je n’ai jamais pensé qu’un être humain peut maltraiter son prochain de la façon dont nous avons été malmenés. Imaginez, en dehors des violences psychiques, nous avons été abandonnés comme de mal propre en plein désert, sans eau ni nourriture » a affirmé S.A

Ce témoigne ne surprend guère, le responsable de l’ONG Alarme Phone Sahara, qui en 2024, a recensé un nombre record des migrants expulsés d’Algérie vers le Niger. Ce nombre dépasse de loin toutes les statistiques des années précédentes. « Les assistances que nous faisons aux refoulés sont diverses et varient selon les besoins réels que nous constatons sur le terrain à Assamaka, à Arlit, à Agadez et à Niamey. Les mêmes personnes peuvent être assistées sur plus d’un besoin à la fois. Nous pouvons sensibiliser ou conseiller ou même offrir de l’aide sous forme de transport, de référencement ou de fois de rations alimentaires ou faciliter la communication entre elles et leurs proches. A travers cette multitude d’activités, nous pouvons dire que nous avons touché plus de 31.000 personnes de janvier à décembre 2024 comme nous l’avons publié dans notre rapport de fin d’année 2024 » a indiqué Abdoul Aziz Chegou Coordonnateur de Alarme Phone Sahara.

Photo Dr ( case de passage offert par l’OIM aux migrants à Bilma)

L’organisation internationale pour les migrations a aussi mis en place un système d’assistance aux migrants. Selon les données consultées dans son bulletin mensuel « Infosheet- Niger, janvier 2025 », l’organisation a fourni une assistance directe aux migrants en transit dans les sept centres.

Sur la période de 2016 à janvier 2025, on peut retenir :

| Année | Nombre |

| 2016 | 6248 |

| 2017 | 9099 |

| 2018 | 20 056 |

| 2019 | 18 534 |

| 2020 | 10059 |

| 2021 | 12 137 |

| 2022 | 17 145 |

| 2023 | 15 067 |

| 2024 | 15 781 |

| 2025 | 477 |

Ces organisations travaillent au quotidien avec les services de l’état civil et de la migration pour assister secours à ces migrants en détresse. Cependant, l’expulsion et la maltraitance ne désamorcent pas certaines : « Mon rêve est écourté mais je reste convaincue que mon jour viendra. Pour le moment, je n’ai aucune intention de retourner au pays. Je reste travailler soit à Agadez ou dans une autre localité du Niger pour mobiliser le fonds nécessaire » affirme Emmanuella.

Ce genre d’engagement et de détermination amène le coordonnateur de Alarme Phone Sahara à s’interroger sur les raisons de cette aventure « « Je profite pour demander à tous les africains de quelque pays, de quelque race ou ethnie, de quelque religion et de quelque origine sociale à s’interroger sur les raisons de la désertion des bras valides des contrées et des centres urbains vers d’autres cieux. Pour ma part, je peux citer entre autres causes l’acculturation, l’inadaptation de systèmes éducatifs, la mauvaise gouvernance, l’injustice, l’accaparement des terres productives, le terrorisme savamment développé, la mauvaise identification de projets de développement, le complexe d’infériorité, le manque de considération de compétences locales autodidactes, l’inadéquation profil-emploi dans tous les secteurs sociaux, l’égoïsme, le tribalisme, le clanisme, la contusion, la corruption et le passe-droit ».

Pour Manou Hamidou Nabara de l’ONG JMED, « la situation critique de la jeunesse surtout le chômage combiné a un certain radicalisme de certains migrants sont autant d’éléments qui les poussent à s’engager avec la ferme conviction qu’ils vont réussir comme certains de leurs compatriotes ».

L’apport des migrants dans l’économie de leurs pays d’origine

Il est vrai que la migration à ses côtés négatifs mais la majeure partie des migrants contribuent au développement de leurs pays d’origine. Selon les statistiques de la Banque Mondiale, les remises migratoires à destination de l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 6,1% en 2022 pour atteindre 53 milliards de dollars. Dans des pays comme le Sénégal, le Nigéria et le Mali, les migrants participent au développement du pays.

« Derrière chaque migrant se cache plusieurs individus. Dans certaines communautés, ce n’est plus une histoire de personne mais plutôt de famille. Et vous vous êtes surpris de voir qu’en cas des problèmes, les familles se débrouillent pour sauver nos vies. En effet, chaque migrant prend en charge un important réseau familial dans son pays d’origine grâce au transfert des fonds » indique avec une certaine fierté et un soulagement F. K, une migrante de nationalité camerounaise.

Beaucoup d’études ont démontré que la migration peut aussi être bénéfique pour la femme en ce sens qu’elle peut avoir une expérience positive et d’améliorer ses conditions de vie. Si elle apprend un métier, elle peut mettre en place une entreprise, créer de l’emploi et renforcer son autonomie. Aussi, vivre dans un autre pays, peut l’amener à avoir des expériences positives. « Certaines de mes compatriotes avec qui nous étions ensemble ont accepté le retour volontaire de l’OIM. Certes, il n’est pas dit qu’il faut nécessairement aller en Europe pour réussir mais seulement les conditions de vie et de travail ne sont pas les mêmes. Aussi, les opportunités pour toutes les catégories. Pour moi, en étant en Europe, c’est plus facile de gagner sa vie et de soutenir les autres » estime Amelia.

La question de la migration irrégulière des femmes est un sujet qui demeure d’actualité puisqu’elles sont en quête de voyager et surtout parmi les expulsés. Pourtant au-delà de la protection de leurs droits dans un contexte des violences, il y a lieu de continuer à travailler et assurer l’effectivité des droits de chaque citoyen. Cela relance le débat au moment où les autorités nigériennes ontà travers l’ordonnance 2023-16 du 25 novembre 2023 abrogé la loi 2015-36 portant criminalisation de certaines activités liées à la migration irrégulière.

A Agadez, l’on remarque que les activités de la migration ont lentement repris mais sans atteindre son développement d’antan qui jadis donnait un réel espoir à ses acteurs.

Ce reportage a été réalisé par Souleymane Oumarou Brah dans le cadre du projet Informa, soutenu par l’Union Européenne.

Enquête

Enquete: Orpaillage clandestin au Niger : Quand l’Etat perd au profit des Emirats et des groupes armés !

Le Niger a un faible contrôle sur ses importantes réserves naturelles d’or. La seule mine d’or exploitée de façon réglementaire dans le pays ne représente qu’une infime partie de la totalité de l’or extrait au Niger. Le trafic d’or issu de l’orpaillage clandestin continue sa prédominance au bonheur des acteurs du crime organisé et des Émirats Arabes Unis, sous le regard impuissant du gouvernement. Qui sont les acteurs de l’orpaillage clandestin ? Comment fonctionnent leur réseau ? Qui sont leurs complices ?

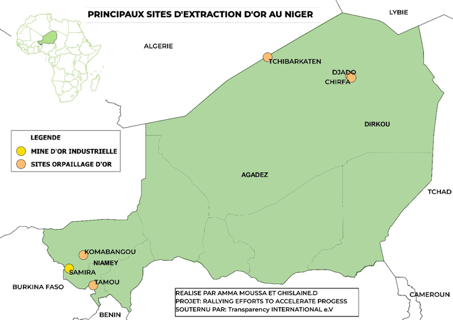

Cartographie de l’orpaillage au Niger :

L’or est exploité dans les régions de Tillabéry à l’Ouest et celle d’Agadez au Nord. Dans ces deux régions, plusieurs localités sont concernées par l’orpaillage clandestin. Pour la région de Tillabery, il s’agit de Komabangou, Tamou et Samira ainsi que les localités situées le long de la Sirba. Pour la région d’Agadez, il s’agit de Fasso et Amziguer (Tabelot, Tchirozérine), Djado et Chirfa (Bilma) et Tibarkaten (ou Tabarkat), Takoulkouzat (Iférouane).

Cartographie suivante donne un aperçu des zones d’exploitation de l’or au Niger.

Plus de 95% de l’or exporté du Niger, n’est pas déclaré (UN, Comtrade) : trafics illicites, énormes fuites de capitaux !

Selon les données commerciales des Nations Unies, en 2022, le Niger n’a exporté que 1858kg d’or à destination de Dubaï pour une valeur de 37,38 millions de dollars. Pourtant la même source rapporte que les Émirats ont importé du Niger (données miroirs), une quantité d’or de plus de 2239 millions de dollars, soit l’équivalent de 42,4 tonnes

Source : UN Comtrade

En d’autres termes, seuls 4,38%de l’or exporté à partir du pays, a été déclaré en 2022. Cela représente un écart important évalué à près de 41 tonnes. En valeur marchande, c’est plus de 1100 milliards de FCFA (Plus de 1/3 de budget du Niger qui était de 2908,589 milliards en 2022).

Une analyse des données des Nations Unies montre que ces écarts ne font qu’augmenter depuis 2013 (figure ci-haut). Sur toute cette richesse, le Niger ne bénéficiera que de la taxe sur la réexportation (R.S.E, 3%) et de l’impôt sur le bénéfice (ISB, 3%). Cela parce que cet or n’est pas déclaré produit au Niger, auquel cas d’autres droits de douane (19% pour la TVA) seront appliqués. Ces écarts témoignent de l’ampleur du trafic lié aux activités illicites d’orpaillage clandestin comme l’indique le graphique suivant :

On peut noter d’une part, un large écart entre la production industrielle et la production artisanale de l’or notamment à partir de 2019, et d’autre part, entre l’exportation déclarée par le Niger et celle déclarée par DUBAI.

Parmi les compagnies qui exportent la grande majorité de l’or produit ou transitant par le Niger, on peut noter des sociétés telles que Safior et la Compagnie minière du Niger (Comini). Cette deuxième société est basée à Dubai avec une représentation locale au Niger. Le cadastre minier du Niger indique que la compagnie détient un permis semi-artisanal (Exposition minière à petite échelle, EMAPE).

L’ONG SWISSAID affirme que l’exportation de l’or issu de l’orpaillage clandestin n’a fait qu’augmenter ces dix dernières années. Selon une étude qu’elle a réalisée, le volume d’or exporté illégalement à partir de l’Afrique a doublé ces dix dernières années (435 tonnes). C’est l’équivalent de 40 % de la production du continent.

Données ITE-Niger

SWISSAID souligne une concentration du trafic dans trois pays de l’Afrique occidentale à savoir le Ghana, le Mali et le Niger. Ces deux derniers pays possèdent des gisements important du metal jaune mais dont l’exportation se fait dans des regions en proie à des activités des groupes armés. Comment l’or sort-il du pays ?

Le circuit de la contrebande !

Les pays comme le Niger sont à la fois des pays de production et de transit. Les temoignages des orpailleurs, récoupés au données douanières et celles revéllées par SWISSAID nous premettent d’identifier trois circuits.

Le premier consiste à achimner l’or vers la capitale pour le revendre à des sociétés étrangères basés à Niamey, ces dernières l’exporte hors du pays, à destination de Dubai. Les orpailleurs ayant travaillé sur le site de Djado indiquent que les orpailleurs de nationalité nigérienne, préfèrent exporter leur or vers Niamey via Agadez. “ Des fois, les gens collectent l’or pour l’acheminer à Dirkou à travers un convoi. Il y a un hélicoptère qui achemine vers Agadez. Et D’Agadez vers Niamey ’’.

La grande partie de l’or du Djado prend la destination des pays tels que le Tchad et le Soudan. “ Pour les Soudanais et les Tchadiens, ils préfèrent ramener et vendre chez eux. Ils passent par la Libye ou par le Niger à travers Bilma ’’, rapporte Najib Harouna, originaire de la région de Zinder. Celui-ci a séjourné sur les sites de Djado et Chirfa.

Le troisième circuit est celui qui concerne l’or produit dans la région de Tillabery, en proie aux activités des groupes armés djihadistes. Cet or est revendu à des revendeurs basés sur place qui l’achemine soit à Niamey, ou lorsque cela est possible, vers le Burkina Faso ou le Mali. Selon l’acteur de la société civile Mounkaila Harouna, « ceux qui détiennent les comptoirs sont de nationalité étrangère et ils sont installés à Niamey ».

Le rapport SWISSAID indique que cet or passe généralement soit par la voie terrestre en passant par le Sahara Nigérien et la Lybie à destination de l’Europe via la méditerannée, soit en passant par les pays disposant d’un accès à la mer. C’est le cas notamment du Benin, du Togo, de la Cote d’ivoire et du Nigeria. Une partie de cet or passe aussi par l’Afrique centrale à destination des pays ayant une flotte aerienne importante pour le transporter par voie aerienne. C’est le cas de l’Ethiopie et de l’Afrique du Sud.

Des responsabilités au haut niveau!

Le risque lié à cette contrebande s’explique surtout par l’insécurité, la distance et/ou l’étendue du désert qui sépare le sites d’orpaillages et les centres de commercialisation. Selon l’orpailleur Najib, “ Il y a des FDS un peu partout dans la zone… mais les bandits maîtrisent la zone et savent comment les contourner. Et lorsqu’ils vous interceptent, ils vous conduisent très loin pour vous dépouiller ». Il rapporte que lorsqu’ils avaient quitté Agadez, ils ont été attaqués « par des bandits vénus à bord de véhicule neufs lourdement armés, à seulement moins de 85km d’Agadez ».

Ce trafic suggère aussi la possibilité d’une implication des personnes biens placées y compris au niveau du circuit aeroportuaire. En février 2022, 122 kg d’or collectés par des d’orpailleurs ont disparu suite à l’attaque de leur convoi dans le Nord d’Agadez par des individus armés non identifiés pourtant sécurisé par des Forces de Défense et de Sécurité nigériennes. En octobre de la même année, un vehicule avec à son bord 12kg d’or a été braqué en plein centre ville d’Agadez alors qu’il se dirigeait vers l’aeroport pour des formalités de voyage à destination de Niamey. Plus recémment encore, en janvier 2024, une quantité de 1400kg d’or a été saisie à l’aeroport d’Adis Abeba en provenance du Niger. Cette affaire a créé une vive polémique au sein de l’opinion. Les autorités avaient alors procéder au remplacement du personnel en poste à l’aéroport et promis une enquete sur l’affaire. A l’heure où nous écrivons ces lignes, on attend toujours les résultats de l’enquête.

Exploitation et Maltraitance et Abus!

« Nous travaillions dans des conditions très atroces », rapporte Mahamadou Ibrahim originaire de Guidan Roumdji, région de Maradi. Celui-ci a travaillé sur plusieurs sites notamment Komabangou et Djado, « je n’ai jamais vu un site aussi difficile que celui de Djado » précise-t-il. Selon lui, la principale difficulté « c’est l’insuffisance voire l’absence d’eau », « On ne pouvait ni se laver, ni laver ses habits ». A titre illustratif, le bidon d’eau de 25 litres pouvait aller jusqu’à 5 mille francs. Selon Najib Harouna, les gens sont exposés à tous les risques, « D’abord, vous n’avez aucun abri. Ce sont des hangars de fortune, construits avec de la paille renforcée avec du plastic. En cas de précipitation, toute la pluie se déverse sur vous et vous entendez tous les temps des coups de feu aux alentours. A cela s’ajoute aussi la maltraitance et l’exploitation. « Certains propriétaires de puits, prennent des gens pour les conduire en brousse, faire une semaine ou deux semaines en train de creuser, si vous n’avez rien trouvé, vous ne pouvez pas partir, à moins de leur payer ce qu’ils ont dépensé pour vous ». Il y a donc sur les sites d’orpaillages des véritables violations des droits de l’homme. A en croire notre témoin :« Il y a d’autres qui torturent, ils vous attachent à la fin de la journée pour vous relâcher le lendemain pour reprendre le travail. Pire, même en cas de mort ou de maladie, vous êtes abandonnés à vous-même, « lorsqu’ils creusent leurs trous en profondeur, il n’y a pas de mesures pour les sécuriser. Parfois [il y a des éboulements], c’est seulement le nombre des chaussures qui renseignent sur le nombre des personnes qui y sont restées », témoigne Mounkaila Harouna, acteur de la société civile à Tillabery. Selon Harouna Najib, « Il y a tout le temps des évacuations à partir des autres sites des alentours, des morts et des blessés ».

Des pratiques corruptives bien ancrées :

Des pratiques corruptives qui se sont développées au fil du temps sur les sites d’orpaillage, facilitent également la contrebande de l’or. Les chercheurs Abdoulaye Seydou et Djafarou BOUBACAR ZANGUINA (U.A.M), rapportent dans un article scientifique (Avril, 2022), que ‘’l’interaction entre les orpailleurs et les agents contrôleurs (agents des ministères des mines et de l’environnement ainsi que les policiers du commissariat de Koma Bangou) est porteuse d’arrangements corruptifs dissimulés”. Le code minier du Niger exige (à son article 43), de toute personne physique ou morale, “ l’autorisation d’exploitation ’’ pour extraire un minerai. Selon Harouna Najib, sur le site de Djado, “les gens ne prennent aucune autorisation pour exploiter les mines. Ils viennent s’installer et commencent leur orpaillage. Selon Mounkaila Harouna « Il y a tellement des dangers…c’est au sein même du village qu’ils font leur installation et font l’utilisation de produits chimiques. Eux-mêmes ne sont pas protégés et ils n’essaient pas de protéger la nature ». Dans l’article cité plus haut, les chercheurs rapportent que les orpailleurs « mobilisent des sommes importantes pour corrompre les contrôleurs et contourner les normes de conduite sur les sites d’exploitation ».

Une contrebande qui profite aux groupes armés

La faiblesse, voire l’absence de l’Etat dans ce secteur, favorise les groupes armés qui sévissent dans cet espace. Il s’agit en particulier des acteurs du grand banditisme dans le nord du pays ou encore des groupes armés terroristes dans l’Ouest. Un rapport d’enquête publié par the Global initiative against transnational organized crime, en août 2022, sur le JNIM au Burkina Faso, souligne que ‘’ l’exploitation artisanale de l’or semble être une importante source de revenus pour les groupes armés. C’est aussi un moyen incontournable de se faire accepter localement”. Mounkaila Harouna rapporte que sur certains sites “ C’est eux qui font la loi. Parfois ils laissent même les gens exploiter, et lorsqu’ils constatent que la mine commence à donner, ils demandent aux gens de quitter les lieux et leur prennent tout ce qu’ils ont eu’’. Le rapporte cité plus haut explique que “ une fois le contrôle des sites miniers pris, le JNIM a demande aux mineurs des contributions inférieures à celles des Dozos (groupe des chasseurs) en échange d’une garantie de sécurité”. Plusieurs incidents révèlent des altercations entre les mineurs, les groupes terroristes et forces armées régulières. En Octobre 2022, lors d’une mission de ratissage, sur la base des renseignements, l’armée nigerrienne a ciblé le site de Tamou qui abriterait des terroristes, venus se cacher dans les mines. Le mouvement M62 avait alors contesté la version de l’armée, soulignant qu’il s’agissait plutôt des mineurs. C’est donc une situation difficile que vivent les populations de ces zones, pris en étau entre les forces armées régulières et les groupes armés terroristes. Cela a beaucoup appauvri les populations de la zone, dont la plupart ont préféré quitter les lieux. The Global initiative against transnational organized crime souligne dans son rapport que les groupes armés s’appuient sur le même système que les orpailleurs pour vendre l’or à « des négociants basés à proximité des sites, qui le revendent ensuite à des négociants secondaires, dont beaucoup sont basés au Mali, au Bénin ou dans d’autres États voisins. Ces commerçants le revendent ensuite à des acheteurs implantés dans les capitales régionales, qui l’exportent à leur tour vers des acheteurs à l’étranger, le plus souvent à Dubaï. Chaque acheteur préfinance le précédent dans la chaîne d’approvisionnement, mais celle-ci est suffisamment longue et complexe pour que les acheteurs situés plus haut dans la chaîne puissent éviter de vérifier la provenance de l’or ”

Faiblesse de l’Etat: Véritable obstacle à la régularisation du secteur!

Malgré les professions de bonne foi de la part des autorités, nos Etats n’arrivent pas à régulariser ce secteur. A tittre illustratif, en 2022, le site de Djado a reçu la visite de l’ancienne ministre des mines. De plus, récemment encore, le gouverneur de la région d’Agdez et l’acteul ministre des mines ont rendu des visites sur ces sites. Ils ont sensibilisé les orpailleurs sur les risques de cette acitivité et la necessité que l’Etat puisse rentrer dans ces droits. Toutefois, l’orpaillage continue sur ces sites jusqu’aujourd’hui.

Une enquête réalisée par AMMA Moussa

-

Santé3 mois ago

Santé3 mois agoGestion de l’abattoir frigorifique de Niamey : Le Conseil d’Administration tient sa 88eme session ordinaire

-

Santé2 mois ago

Santé2 mois agoSanté : Lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition des enfants au Niger : World vision lance la campagne ASSEZ/ENOUGH dans la région de Tahoua

-

Non classé4 mois ago

Communiqué de presse de la Banque Mondiale : L’accès à l’emploi et aux services publics sont les clés pour réduire les inégalités et la pauvreté en Afrique

-

Société3 mois ago

Société3 mois agoSocieté: Niger : Revoir notre rapport au travail : une urgence pour faire décoller le pays !